消费金融平台正趋向帮助银行增加贷款业务。提供购物分期服务起家的乐信(NASDAQ:LX),成立于2013年,是国内分期购物商城模式的开创者。近日,消费者表示,业务员上门推销分期乐服务,但却在查询名下额度为由的情况下,擅自办理了借贷分期。

消费金融的便利性背后暴力催收发出信号

无论是消费分期还是现金贷,都具有“跨期”的特点。越来越多的消费者用未来的收入承担当下的消费行为,促进了消费金融行业的增长。此现象背后有着非常坚定的理由,可从消费支出对国内GDP的贡献率见得一斑。

清华大学中国经济思想与实践研究院(ACCEPT)发布的《2019中国消费信贷市场研究》指出,2019年,中国最终消费支出对中国GDP的贡献率为76.2%,预计未来几年贡献率将继续提高,2023年将超过80%。在这样的大背景下,中国的消费金融行业得到了比较大的发展。以居民数据为例,居民消费信贷总额不断上升,2019年底指标已达到28%,而2020年占比将超过30%。预计2024年中国消费金融市场规模将达到三万亿。

可以看出,消费金融领域得以蓬勃发展的基础,是居民收入不断提升、消费能力不断增强、个人消费贷不足的预测。以消费金融所提供服务看,具有借贷金额小、借贷周期短、获批迅速的特点。用户也开始得到极大的普及,并与银行传统贷款业务形成互补。

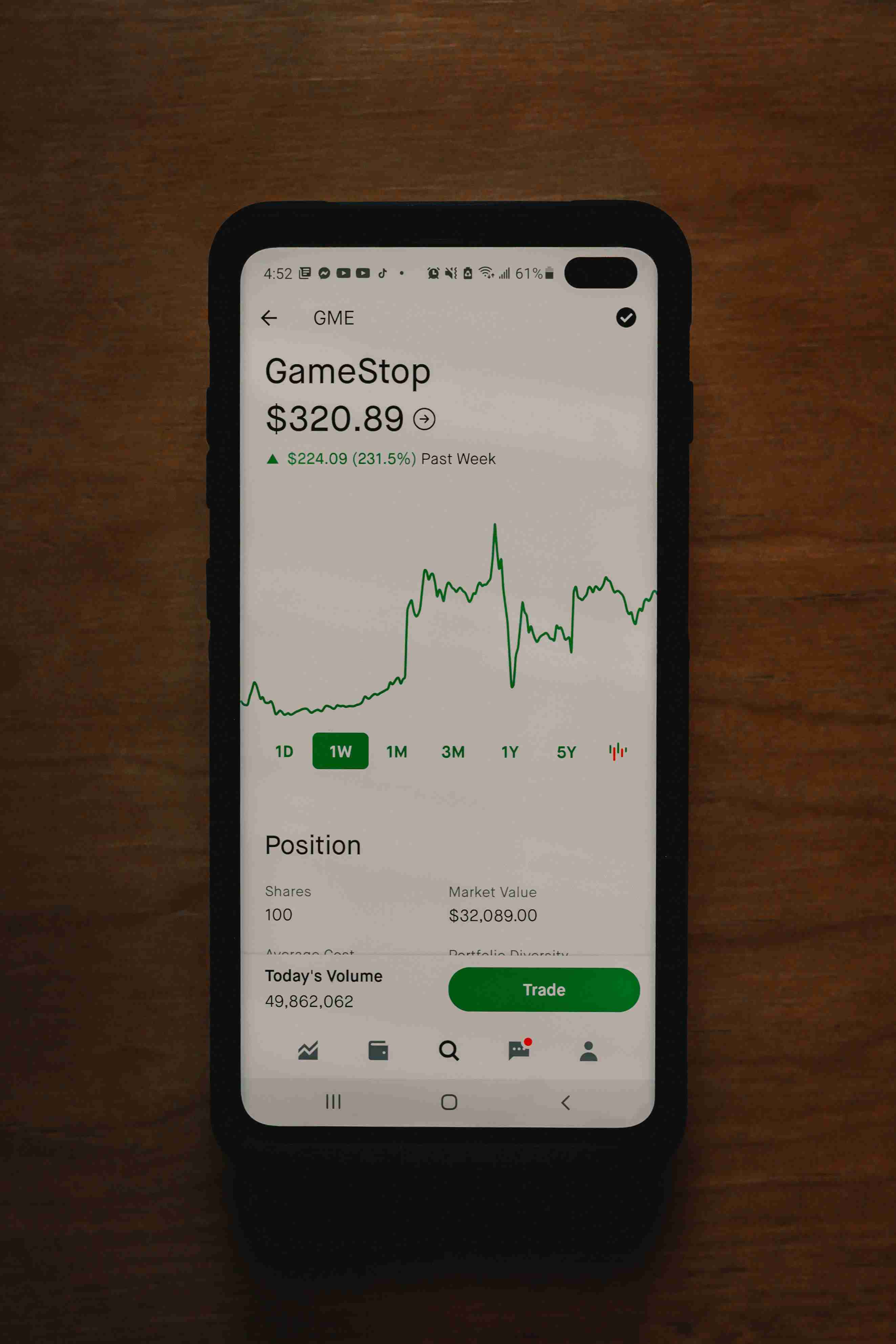

尽管普惠性很重要,但金融科技信贷出现大面积坏账也将无法持续。与消费能力直接挂钩的收入问题,在疫情期间得到进一步验证。2020年以来,受疫情影响,乐信的90天 逾期率曾出现较大幅度增长。具体表现为由2019年末的1.56%徒增至2020年一季度的2.57%,二季度末持续攀升至2.99%,在三季度末则回落至2.6%。

由此,消费信贷模式催生出的暴力催收现象成为消费金融领域的不良贷款信号。记者查询投诉平台黑猫投诉发现,“骚扰家人”与“暴力催收”占比分期乐投诉总量最大。

但相比次级房贷,消费贷具有规模小、用户分散在众多行业中,因此风险集中程度低,大部分无需抵押等特点,使风险总体可控。即便用户端出现不良贷款,银行可立即减小贷款规模。从实际操作过程看,用户仅仅与公司提供的简便流畅的应用发生互动。只有极少数的贷款金额来源于公司,其余则由银行、消费金融公司等提供。

值得注意的是,消费金融在经历P2P清退,资金来源已基本由个人投资者转变为机构资金后,消费金融风险可控性极大提高。但当科技公司为银行业带来源源不断的客户时,公司是否共担足够的风险,如何保证其获取客户时具有足够的审慎,消费者能否充分了解相关风险成为主要问题。

风控的同时应保证消费者充分了解消费贷风险

一边是消费金融的便利性,一边则是悄然积聚的逾期风险。近年来,消费金融已嵌入客户日常消费场景,形成无感化获客。

对于获客的重要性,乐信创始人肖文杰曾于2016年发表过意见:“消费金融是面向客户服务,如果没有获客,就会被淘汰。当蚂蚁和京东这样的巨头进来,用近乎零成本的方式获客的时候,有没有自己很独特获客的方式,就会变得非常关键;而没有技术团队搭建强大高效的风控系统,就不能解决风险和定价的问题,就会变成被拍死在沙滩上的那一个。”

消费贷大部分业务都是小额分期贷款,来源于用户日常消费活动中的部分甚至更低,期限也以月为单位计算,因此业务的增长依赖信贷的不断发生。去年,乐信用户数在8月份突破1亿;三季报显示,业务规模继续增长,其中贷款撮合量为483亿元,同比增长30.6%,贷款余额647亿元,同比增长31%。

获客的成就体现在消费金融行业规模的增长上。而短期内的快速增长也引起了监管部门的关注。去年7月,银保监会对外发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(下称《暂行办法》),规范了商业银行线上贷款业务,与此同时,助贷模式被正名,整体上利好助贷行业。

《暂行办法》虽然未直接提及“助贷”“联合贷款”,但对与商业银行在互联网贷款业务方面开展合作持较为开放的态度。

值得一提的是,此前在风控方面,助贷公司为银行提供客户的同时,也对客户贷款资质提供初次审核,最终授权还需银行的确认。而初次审核过程使用的数据与算法也加强助贷公司的科技属性。与此同时,助贷公司还提供兜底担保、以风险准备金做坏账兜底等服务,承担了部分不良贷款带来的损失。乐信(NASDAQ:LX)披露,存入贷款月5%作为保证金,对于逾期未还款项,资金合作伙伴优先使用保证金进行赔偿。

但消费金融公司所提供担保服务,却反向增长了银行贷款业务的风险程度,银行是否因担保增信就过度放松助贷业务信贷资产质量审核引起监管部门的关注。

2020年7月17日开始实施的《暂行办法》还规定,商业银行互联网贷款业务涉及合作机构的,授信审批、合同签订等核心风控环节应当由商业银行独立有效开展。

撰文/南都·深圳大件事智库研究员叶霖芳

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。